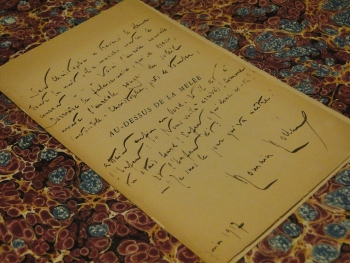

ロマン・ロラン著『戦いを超えて』自筆献辞

憎しみを超えて人間性救う

私は一年このかた非常に多くの敵を見出した。

私は彼らに次のことを言いたい――

彼らは私を憎むことはできようが、

私に憎しみを教えることはできないであろう。

私は彼らに用はない。私の務めは、

私が正しく人間的(ユマン)だと信ずることを言うことである。

それが喜ばれようと、それが怒らせようと、

もはや私の与り知らぬことである

「戦いを超えて:序」宮本正清訳 P8)

フランスの作家ロマン・ロランの自筆献辞である。第1次大戦中の1917年6月に書かれたもの。ロランの論文集『戦いを超えて』(第21版・オランドルフ社刊)の扉に、代表作『ジャン=クリストフ』の結びの場面から抜粋して記している。

「聖クリストフは河を渡った。

夜通し彼は流れに逆らって進んだ。

いまや新しい夜明けだ。

そびえ立つ黒い断崖の背後から

まだ見えぬ太陽が金色の空にのぼってくる。

いまにも倒れそうなクリストフの手が、

ついに向こう岸に触れる。

そして彼は《子供》に言った。

『さあ着いたぞ! お前は実に重かった!

子供よ、お前はいったい何者だ?』

すると《子供》は答えて言った。

『私は生まれ出ようとしている一日です』

1917年6月」

(豊島与志雄・片山敏彦訳を参考に筆者訳)

クリストフが背負っていた《子供》とは何か。ロランは次のように言っている。

「わたしの全著作は、

行動を暗示するか要求している。

ジャン=クリストフは、

子供=世界を肩にのせて河を渡るクリストフォルスである(中略)

河を渡る彼の大きな両脚は(中略)

《やってくる日》のほうへ時代を運んでゆく」

「闘争の十五年:パノラマ」新村猛/山口三夫訳 P364~365)

ジャン=クリストフのような力強い英雄に限らず、この世に生きる誰もが、無意識のうちに世界を担い、時代を運んでいる。われわれもまた、クリストフォルスなのだ。問題は、やってくる日のためにいかなる世界を背負い、手渡すかであろう。ロランは作家アンリ・バルビュスへの公開状で、「わたしたちはわれわれのあとに生まれてくる人々のために理性と愛と信念の力を救い集中しようと努めているのです」(前掲書・P401)と述べている。荒れ狂う憎しみの河を渡り、明晰な理性や人間らしい憐れみの心を戦争の向う岸へ、あすの世界へと運び、救わねばならない――。そんな思いを込めて、ロランは『ジャン=クリストフ』の一節をここに記して贈ったのだろうか。

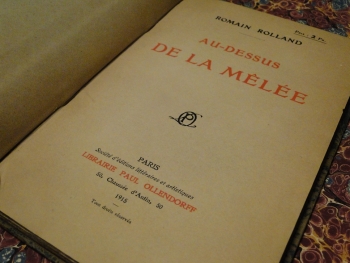

『戦いを超えて』1915年・初版本(筆者所有)

『戦いを超えて』は、1914年8月29日の「ゲルハルト・ハウプトマンへの公開状」から1915年8月2日の「ジョーレス」まで、新聞・雑誌に寄稿した戦争を糾弾する16の論考などを1冊にまとめたものである。狂気にとらわれた人々にとって、事実に基づく理性的な批判ほど腹の立つものはない。戦争の本質を突いた一連の発言により、ロランは祖国の敵として憎まれ、叩かれ、裁かれた。狂気への感染を免れた理解者もいたが、数は少なかった。その有様について、ロランは青年時代からの友人ソフィーアに伝えている。

「わたしは祖国の敵扱いされています。

これから何年かというもの、

フランスでのわたしの立場は台無しでしょう。

のちになってから、わたしは正しかったと認められ、

わたしがフランスの名誉のために行動したことを

わかってくれるでしょう。[…]

憎しみの仲間入りをしないと高くつきます。

――なんら後悔はしていません。

このように振る舞わなくてはならなかったのです」

(ベルナール・デュシャトレ著/村上光彦訳

「『戦いを超えて』はロランの全作品中の中心に位する」(モーリス・デコート著/渡辺淳訳『ロマン・ロラン』理想社 P220)ともいわれるが、時事に即した論考が多く、現代の日本人に理解しやすい内容とはいえないかもしれない。しかし、主張を支えている普遍的な精神には学ぶべきこと、共感できることが多いと思う。

「戦いを超えて」(宮本正清訳)から】

「戦争に襲われた偉大な民族は

たんにその国境を防御しなければならないばかりではない。

その理性も護らねばならない。

災禍のために狂いたける錯覚、不正、愚劣から、

理性を救わなければならないのである」(「序」P7)

「戦争を宿命とはみなしません(中略)

宿命とは、意志をもたない魂の弁解です。

戦争は諸民族の弱さと愚かさの結果なのです」

(「ゲルトルト・ハウプトマンへの公開状」P11)

「自国を弁護するもっとも高貴な方法は、

その過誤を非難し、祖国をそれから洗い浄めることである」

(「Pro Aris〈祭壇ノタメニ〉」P15)

「自己の信仰のために死ぬ勇気をもたないこれらの人々は、

他人の信仰のために死ぬ勇気をもつ」

(「戦いを超えて」P26)

「正義の大義を有する者は、

最後まで、それに適わしい態度を示すがいい!」

(「戦いを超えて」P29)

「生命にいかなる価値があろうか、

その命を救うために一切の生きる誇りを失うならば!」

(「戦いを超えて」P30)

「私たちが愛する家庭も、友人も、祖国も、

いずれも精神にたいして何の権利ももたないのである。

精神は光である。それを嵐の上に高くかかげて、

光を暗くしようとする黒雲を遠ざけることが義務である」

(「戦いを超えて」P30)

「今日では、みんなと同じように考えない者が、異端者と呼ばれる」

(「二つの悪のうち軽いもの――

汎ゲルマン主義か、汎スラヴ主義か?」P32)

「私には相手の道理を理解する必要がある。

私は悪意を信じたくないのだ。

私は彼が私と同じように熱心であり、

私と同じように誠実であると思う。

なぜ私たちは互いに理解するように努力しないのか?

そうすることは、私たちの間の闘いをなくしはしないだろうが、

おそらく憎しみを除去するであろう。

そして憎しみは私の敵であり、敵以上である」

(「二つの悪のうち軽いもの――

汎ゲルマン主義か、汎スラヴ主義か?」P32)

「悪と善との永遠の戦いにおいて、勝負は対等ではない。

破壊するのに一日で足りたものも、建設するには一世紀を要する」

(「戦争中の慈善」P43)

「憎悪が不倶戴天の過酷な性質を帯びるのは、

行動しない人々の場合であって、若干の知識人が

その怖るべき実例を示している」

(「戦争中の慈善」P45)

「吼え叫ぶ新聞の憎悪の叫び声は

恐怖と憐愍(れんびん)をあたえる。

彼らはいかなる仕事をしているつもりなのか?

彼らは罪悪を罰しようと欲するが、

しかも彼ら自身が犯罪者である、なぜなら

殺人的な言葉は殺人の種子だからである(中略)

憎悪をあおり立てるものの顔には、

憎悪が吹きもどされて彼を焼く」

(「戦争中の慈善」P49)

「自分のもっとも奥深い思想を共にすることができ、

自分が同胞の絆を結んだ誠実な魂たちに

この世界で出会う幸福をえたならば、

それらの絆は神聖であり、

試練の時にこそそれを断とうとしたりはしない。

びくびくしてその絆を認めるのを止め、

私たちの心情になんの権利もない世論の

傲慢不遜な強情に屈服する者は、

なんという卑怯者だろう!」

(「私を非難する人々への手紙」P54)

「憎しみは戦争よりもさらに殺人的である。

なぜならそれは傷から生じた一つの伝染であって、

それにかかった者にも、それにつけねらわれる者にも

ひとしく害をあたえるからである」

(「私を非難する人々への手紙」P54)

「すべての橋を破壊してはならない、

私たちはやはり川を渡らなければならないだろうから。

未来を破壊してはならない。

はっきりした、清潔な傷は癒える、

しかしそれを中毒させてはならない。

憎しみから私たちを護ろう。

もし民衆の知恵が言うように、

平和にあって戦争を準備しなければならないなら、

戦争の中においても平和を準備しなければならない」

(「私を非難する人々への手紙」P57)

「四十世紀以上まえから、

自由に到達した偉大な精神たちの努力は、

彼らの同胞をしてこの恩恵にあずからしめ、

人類を解放し、恐怖もなく謬りもない眼をもって

現実を見ることを人類に教え、誤った誇りもなく

誤った謙遜もなしに自己の内心を眺め、

自己の弱点と自己の力とを知ってそれらを管理し、

世界における自己の立場において自分を見ることを

教えることであった」

(「偶像」P58)

「偶像崇拝に共通な点は、

人間の悪い本能に理想をあてはめることである。

人間は自分の利益になる悪徳を培養するが、

しかしその悪徳を正当化する必要がある。

彼は悪徳を犠牲にすることは望まない、

つまりそれを理想化しないではいられない。

それゆえに、幾世紀の久しきにわたって

人間が絶えず努力してきた問題は、

自分の理想と凡庸さとを一致させることであった。

彼はつねにそれに成功した。

大衆にはそれはなんの苦もないことで、

彼らは美徳と悪徳を、英雄精神と邪悪とを並置する。

その情熱の力と、彼らを運び去る歳月の急速な波は、

自分に論理が欠けていることを彼らに忘れさせるのである」

(「偶像」P59)

「思想界の指導者たちがいたるところで、

集団的狂気の前に空前の弱さをもって権利を放棄したことは、

彼らが人物でなかったことをよく証明したのである」

(「偶像」P64)

「今日の危機に際して、知識人たちが

他の人々よりも激しく戦争の伝染病にかかったばかりでなく、

その伝播にすばらしく貢献したのである」

(「偶像」P65)

「『きみが私だということが

きみはわからないのかね?』とユゴー翁は敵の一人に言った。

真の知識人、真の知性者とは、

自分や自分の理想を世界の中心とはせず、

周囲を見回して、あたかも大空に天の川の波を見るように、

自分の炎とともに流れる幾千の小さな炎を見るものであり、

それらを吸収しようとも、それらに自分の道を強いようともせず、

それらのすべての必然性と、それらを養う火の共通の源泉を

敬虔に身にしみて体得するものである。

思想の理解は心情の理解なくしては無である。

そして、それは良識(ポンサンス)と

知恵(エスプリ)なくして何ものでもない」

(「偶像」P66)

「戦争のさなかに、あくまでも

人と人との間の平和を護ろうとする者は、

自己の信念のために、一身の安息も、名声も、

友情さえも危険にさらすことを知っている。

しかし何ひとつ危険にさらそうとしない者にとって、

信念になんの価値があるのだろう?」

(「私たちの隣人なる敵」P76)

「著名な、栄誉をえたほとんどすべての詩人たち、

年齢と名声においてゆたかな人々は、

戦争が開始されるやいなや、羽のように、潮流に押し流された。

しかも若干の人々は、それまでは

この事実はいっそうふしぎである」

(「戦争の文学」P82)

「ドイツの詩人のなかで、もっとも清澄な、

もっとも高い言葉を書いた詩人、この悪魔的な戦争のなかで

真にゲーテ的な態度を保持した唯一の人、それは

スイスが客人として、またほとんど養子として迎える栄誉をもつ詩人、

ヘルマン・ヘッセである」

(「戦争の文学」P84)

「なぜこうした高潔な、

しかし無力な声をつたえようとするのか?

価値が多ければ多いほど、

傾聴されることが少ないからである。

そして正義のためにたたかう人々の義務は(中略)

自由の精神を擁護する人々の正しさを

認めることにあるからである」

(「戦争の文学」P89)

「大義が穢れている場合に、道徳的選良たち、

すなわち、少なくとも真理の一部をうかがい知るという

悲しむべき誇るべき特権を守ってきた人々、

しかも疑念をいだく信仰のために戦い、死に、

殺さなければならない人々の立場はいかなるものとなるだろうか?

戦闘に酔う熱情的な人々、または

行動の必要から好んで盲目的になりうる人々は、

こうした問題に当惑することはない(中略)

彼らにとって少数者は存在しないとしても、

私たち、戦いに加わらないゆえに、

すべてを見る自由と義務とをもつ私たち、

永久に少数者であり、過去においても、現在においても、

未来においても、永久に圧迫されるものであり、

しかも永久に征服されることのない私たちにとっては、

それらの少数者は存在するのである。

その精神的苦しみを聞き、それを宣明することは、

私たちの義務である! 戦いの楽しい反響をつたえ、

あるいはそれをでっちあげる人は他にも多い。

戦いの悲痛な叫びと、

その神聖な恐怖をつたえる声をも高むべきである」

(「選良の虐殺」P90)